Ярлык (грамота)

Материал из Викитаки

Ярлык (от тат. ярлык — указ) в татарских ханствах — письменное повеление хана, грамота ханская или информация о конкретном применении законов Ясы. Этимологически слово ярлык образовано от корня йар - тюркского "оглашать", "громко объявлять", "клич" при помощи тюркского же аффикса лык.

Ярлыки ханов Золотой Орды имели существенное значение на Руси в XIII—XV веках во время Монголо-татарского ига, в частности, именно ханский ярлык был правоустанавливающим документом на великое княжение, и за его получение почти всегда велась серьёзная политическая борьба. Духовенству ярлыки выписывались на освобождение от ханских податей и повинностей, феодальным владетелям - наоборот, на право сбора податей в пользу хана. Ярлыки русским князьям и духовенству были полностью уничтожены приблизительно в XV—XVI веках.

В ЭСБЕ о ханских ярлыках писалось следующее:

Ханские ярлыки, данные ханами Золотой орды русскому духовенству — жалованные грамоты, которыми ограждались неприкосновенность православной веры и целость прав русского духовенства от каких-либо посягательств. Сохранилось таких Х. ярлыков 7, из коих 4 принадлежат ханам, именно: Менгу-Темиров. данный в 1279 г. Кириллу, Узбеков — св. Петру (1313 г.), Бердибеков — св. Алексию от 1359 г. и Атюляков — Михаилу (Митяю) от 1379 г., и 3 — ханше Тайдуле (см.), давшей их митрополитам Феогносту и св. Алексию, и епископу Ионе (Иоанну?). Важнейший из них и первый по времени Менгу-Темиров от 1279 г. Им русская вера, под страхом смертной казни, ограждается от всяких хулений и оскорблений, а принадлежности внешнего богослужения, как-то: книги, иконы и проч. — от похищения и повреждения, затем, духовенство, как черное, так и белое, вместе с так назыв. богадельными людьми, освобождается от всех даней, пошлин и повинностей и, наконец, признается неприкосновенность всех церковных имений и свобода церковных людей от каких бы то ни было общественных работ: «Церковные земли, воды, огороды, винограды, мельницы, зимовища, летовища, да не замают их никакие наши чиновники, а что будет взяли, отдадут беспосульно; а церковные люди: мастера, сокольницы, пардусницы или которые слуги и работницы и кто ни будет их людей, тех да не замают ни на что — ни на работу, ни на сторожу». Остальные три Х. ярлыки, подтверждая «первую их грамоту», при некотором различии внешней редакции, заключают то же самое, что и Менгу-Темиров ярлык, но с новым, весьма важным дополнением: русским митрополитам предоставляется суд над принадлежащими им людьми или их холопами, рабами, во всех уголовных делах, не исключая разбоя и татьбы с поличным: «А знает митрополит в правду, — говорится в Узбековом Х. ярлыке, — и право судить и управляет люди своя в правду, в чем нибудь: и в разбое, и в поличном, и в татьбе, и во всяких делах ведает сам митрополит един или кому прикажет». Что касается ярлыков Тайдулы, то все они, исключая ярлык св. Алексию, представляющего проезжий лист по Орде на тот случай, «коли ему случится идти к Царюграду», имеют целью оградить духовенство от притеснений и обид частных ханшиных чиновников. Х. ярлыки дошли до нас в позднейших списках (XVII в.) и в очень неудовлетворительном переводе. Слишком позднее появление их на свет — именно на соборе 1503 г., который привел их, как аргумент в пользу неприкосновенности церковных имуществ, в связи с некоторыми несообразностями (напр., Х. ярлык Менгу-Темира начинается странной в устах монгольского хана фразой: «Вышнего Бога силою и Вышния Троицы волею»), заставляет новых ученых, напр. проф. Н. С. Суворова, по примеру Карамзина, относиться к ним весьма осторожно, несмотря на существование о Х. ярлыках специального исследования В. Григорьева, доказывавшего их подлинность.

Ср. В. Григорьев, «О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой орды русскому духовенству» (М., 1842); Н. Суворов, «Следы западно-католич. церковн. права в памятниках древнего русского права»; Е. Голубинский, «История Русской Церкви» (т. II, полов. 1).

Ярлыки представляли собой правовые документы, разные по содержанию, предмету регулирования, юридической силе и задачам, обычно они относились к следующим категориям правовых актов:

- Нормативно-правовые акты

- Договоры с государствами или группами лиц

- Ярлыки общенормативного характера, т.е. законы

- Ярлыки по введению налогов

- Льготные грамоты определённым категориям населения или отдельным территориям

- Ярлыки по прецедентам, касающимся определенных территорий или категорий населения

- Ярлыки-образцы (не применялись непосредственно, служили в качестве шаблона при составлении индивидуально-правовых актов)

- Индивидуально-правовые акты

- Договоры и сделки с отдельными лицами

- Льготные грамоты отдельным лицам

- Ярлыки по частным вопросам

- Предписания послам и эмиссарам

- Назначения на должность и пожалования владений

- Признание воцарения вассалов

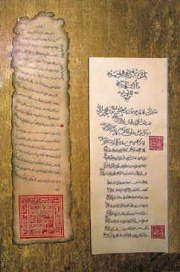

Ярлык обычно издавался на бумаге и представлял собой лист (иногда несколько листов) приблизительно 20 см в ширину и до 1,5 м в длину, писался чёрными чернилами, отдельные фрагменты выделяли красными и золотыми. В Золотой Орде и поздних татарских ханствах ярлыки издавались на татарском языке и, предположительно, сразу же делались аутентичные переводы на язык получателя.

Документы

Литература

- Памятники русского права. Памятники права периода образования русского централизованного государства XIV—XV вв. Под.ред. В. Гусев. — М., 1955

- Плигузов А. И. Древнейший список краткого собрания ярлыков, данных ордынскими ханами русским митрополитам. Русский феодальный архив XIV-пер. трети XVI в. — вып. III — М., 1987.

- Почекаев Р. Ярлыки ханов Золотой Орды как источник права и как источник по истории права.

- Беляев И. Д. О монгольских чиновниках, упоминаемых в ханских ярлыках // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, кн. I. - 1850. С. 97-110.

- Березин Н. И. Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева. - СПб., 1864.

- Петрунь Ф. Ханськi ярлики на украiнськi землi (До питання про татарську Україну) // Схiдний Свiт. - N 2. - 1928. С. 170-187.

- Насонов А. Н. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. - СПб.: Наука, 2002.

- Вернадский Г. В. История России. Монголы и Русь. - Тверь: ЛЕАН, М.: АГРАФ, 2000.

- Вернадский Г. В. О составе Великой Ясы Чингис-хана // Вернадский Г. В. История права. - СПб: Лань, 1999.

- Соловьев К. А. Эволюция форм легитимности государственной власти в древней и средневековой Руси. - Международный исторический журнал. - 1999. - №№ 1-2.

- Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции: Источниковедческое исследование. - СПбГУ, 2002.

- Григорьев А. П. Монгольская дипломатика XIII-XV вв.: Чингизидские жалованные грамоты - Л., 1978.

- Усманов М. А. Термин "ярлык" и вопросы классификации официальных актов ханств Джучиева Улуса // Актовое источниковедение. - М., 1979. С. 243-244.

- Григорьев В. О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству // Григорьев В. В. Россия и Азия. - СПб, 1876.

- Шапшал С. М. К вопросу о тарханных ярлыках // Академику В. А. Гордлевскому к его семидесятилетию. Сборник статей. - М., 1953. С. 301-316.

- Вашари И. Жалованные грамоты Джучиева Улуса, данные итальянским городам Кафа и Тана // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223-1556. - Казань, 2001.

- Григорьев А. П., Григорьев В. П. Ярлык Джанибека 1347 г. венецианским купцам Азова (реконструкция содержания) // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. - Вып. XV. -1995.

- Григорьев В. В., Ярцов Я. О. Ярлыки Тохтамыша и Сеадет-Гирея. - Записки Одесского общества истории и древностей. - № 1, 1844.

- Радлов В. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга. - "Записки Восточного отдела Русского археологического общества", т. III, 1889.

- Григорьев А. П. Время написания ярлыка Ахмата // Историография и источнико-ведение истории стран Азии и Африки. - Вып. X. - 1987.

- Приселков М. Д. Ханские ярлыки русским митрополитам. - Петроград, 1916. С. 110.