СУ-100

Материал из Викитаки

| |

| Самоходно-артиллерийская установка СУ-100 в Музее Великой Отечественной войны в Киеве, Украина. | |

| СУ-100 | |

|---|---|

| Боевая масса, т | 31.6 |

| Компоновка | с задним расположением боевого отделения |

| Экипаж, чел. | 4 (командир, наводчик, механик-водитель, заряжающий) |

| История | |

| Количество выпущенных, шт | не более 4661 |

| Размеры | |

| Длина корпуса, мм | 9450 (с пушкой) |

| Ширина корпуса, мм | 3000 |

| Высота, мм | 2250 |

| Клиренс, мм | 400 |

| Бронирование | |

| Лоб корпуса, мм/град. | 75 |

| Борт корпуса, мм/град. | 45 |

| Крыша корпуса, мм | 20 |

| Вооружение | |

| Калибр и марка пушки | 100-мм пушка Д-10С |

| Боекомплект пушки | 35 |

| Пулемёт(ы) | 1 × 7,62-мм ДП или ДТ (оружие самообороны экипажа) |

| Подвижность | |

| Тип двигателя | 12-цилиндровый дизельный 4-тактный |

| Мощность двигателя, л.с. | 500 |

| Модель двигателя | В-2-34 |

| Скорость по шоссе, км/ч | 48 |

| Запас хода по шоссе, км | 320 |

| Удельная мощность, л.с./т | 16 |

| Тип подвески | типа "Кристи" |

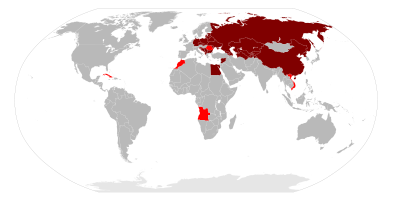

СУ-100 — советская САУ, относящаяся к классу истребителей танков. Машины этого типа активно использовались на завершающем этапе Великой Отечественной войны, а после её завершения много лет состояли на вооружении армий СССР и его союзников во всём мире.

Содержание |

История создания

СУ-100 была разработана в 1944 году на Уральском Заводе Тяжелого Машиностроения (УЗТМ или Уралмаш) в Свердловске на базе среднего танка Т-34-85. Самоходка являлась прямым развитием предыдущего типа истребителя танков СУ-85 в плане усиления вооружения, бронезащиты и улучшения эксплуатационных качеств. СУ-100 быстро зарекомендовала себя одной из лучших машин Второй Мировой войны своего класса. Бронебойный снаряд её 100-мм пушки был способен пробить вертикальный лист брони толщиной 125 мм на расстоянии 2000 м. Наклонную лобовую 85-мм бронеплиту немецкого танка "Пантера" СУ-100 пробивала с расстояния 1500 м. Огневой мощи СУ-100 было достаточно против любого немецкого танка, за что она получила от солдат матерное, но точно отражающее её способности прозвище "П****ц всему".

Разработка самоходки проводилась под руководством Л. И. Горлицкого, ведущего конструктора всей линии средних советских САУ. Работы начались в феврале 1944 года и уже в следующем месяце был построен "Объект 138" — первый прототип СУ-100. После интенсивных испытаний с различными моделями 100-мм орудий для серийного производства был выбран вариант с пушкой Д-10С. Это орудие было разработано в конструкторском бюро артиллерийского завода № 9 под руководством Ф. Ф. Петрова. После Второй Мировой войны оно устанавливалось на танки типов Т-54 и Т-55, а его модернизированные варианты состояли на вооружении в течении сорока лет после разработки исходной модификации. Корпус СУ-100 также имел существенные улучшения по сравнению с СУ-85. Толщину лобовой брони довели до 75 мм, рабочее место командира сделали в небольшом спонсоне по правому борту машины. Вместе с командирской башенкой это позволило существенно улучшить условия работы командира самоходки. Для лучшей вентиляции боевого отделения самоходки было установлено два вентилятора вместо одного у СУ-85. Ввиду возросшей нагрузки от более тяжёлых пушки и лобовой брони на ходовую часть пришлось усилить подвеску двух первых опорных катков по каждому борту.

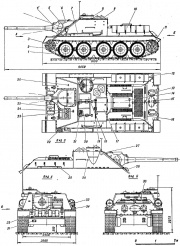

Компоновка СУ-100 является стандартной для средней советской САУ времён Великой Отечественной войны. Вооружение, экипаж, боезапас и часть топливных баков расположены в неподвижной броневой рубке с рациональными углами наклона брони в передней части машины. Двигатель и агрегаты трансмиссии расположены в кормовой оконечности. Подвеска типа Кристи, индивидуальная для каждого из пяти опорных катков большого диаметра на борт. Ведущее колесо расположено сзади, ленивец — спереди.

Слабыми местами машины были отсутствие пулемёта, расположение топливных баков в боевом отделении. Кроме того, противотанковые возможности пушки не были до конца использованы в полной мере, так как в качестве бронебойного боеприпаса в течение всей войны применялся лишь бронебойный остроголовый каморный снаряд БР-412, в послевоенное время были разработаны бронебойные БР-412Б и БР-412Д, а также некоторые другие, включая подкалиберные. Подобное положение дел было вызвано тем, что специальных боеприпасов для данного орудия во время войны просто не производилось, из соображений экономии использовались снаряды из номенклатуры корабельной артиллерии, которых на складах имелось в избытке. Тем не менее, СУ-100 с успехом использовались в боях её завершающего периода. Хорошее действие 100-мм осколочно-фугасного снаряда по небронированным целям позволяло использовать СУ-100 в качестве штурмового орудия. В городских боях СУ-100 чаще использовались именно в таком качестве. По состоянию на июль 1945 года УЗТМ построил 2335 СУ-100.

Машина оставалась на вооружении Советской Армии ещё несколько десятков лет после войны, а её производство в СССР прекратилось в 1947 году. Лицензию на производство СУ-100 приобрела Чехословакия и там выпуск самоходки продолжался до 1950 года. После снятия с вооружения часть машин была переведена в резерв и законсервирована. Небольшое количество СУ-100 на складах Российской Армии хранится и в настоящее время.

Много стран-участниц организации Варшавского Договора получили СУ-100 для своих вооружённых сил, они также поставлялись в Египет, Анголу и на Кубу. В этих странах они участвовали в различного рода войнах и вооружённых конфликтах до конца 1970-х годов. По мере поступления более новой техники СУ-100 очень часто перепродавались третьим странам, поэтому армии некоторых африканских государств до сих пор имеют эту самоходку на вооружении.

Благодаря своему долголетию многие бронетанковые музеи мира имеют СУ-100 в своих коллекциях. Значительное число этих самоходок служит в качестве памятников и мемориалов, большинство из которых посвящено Великой Отечественной или Второй Мировой войне. Однако есть и уникальные случаи — например на Кубе сохраняется одна СУ-100, выстрелом из пушки которой Фидель Кастро лично потопил десантное судно контрреволюционеров-"гусанос".

Серийное производство

Пока на Уралмашзаводе разворачивалась подготовка к производству СУ-100, по предложению Л. И. Горлицкого был разработан проект переходной САУ СУ-85М, представлявшей собой корпус СУ-100 с вооружением из 85-мм пушки Д-5С-85, устанавливавшейся на СУ-85. Помимо орудия, СУ-85М отличалась от СУ-100 лишь аналогичными СУ-85 поворотным механизмом, походным креплением и маской орудия, прицелом и боеукладкой на 60 85-мм выстрелов[1]. СУ-85М позволяла раньше внедрить улучшения СУ-100 — более мощное лобовое бронирование и лучшие приборы наблюдения — в серийном производстве, но основной причиной появления этой незапланированной ранее САУ стала низкая эффективность в тот период 100-мм орудия в борьбе с танками, модифицированный бронебойный снаряд Б-412Б взамен "морского" Б-412 был разработан только в ноябре 1944 года[2][3], а серийно выпускать его начали уже после войны. Первая СУ-85М была изготовлена в июле 1944 года, а в августе она полностью сменила СУ-85 на сборочных линиях Уралмашзавода[1]. Выпуск СУ-85М продолжался до ноября того же года, в течение трёх месяцев — параллельно с СУ-100; всего было выпущено 315 САУ этого типа[4].

Серийное производство самой СУ-100 же началось на Уралмашзаводе в сентябре 1944 года. Первые выпущенные машины были идентичны второму прототипу, и в дальнейшем в ходе серийного производства в конструкцию САУ вносились в основном технологические изменения. Так, была ликвидирована балка, соединявшая лобовые бронеплиты, а соединение передних подкрылков с лобовым листом было переведено на способ «в четверть», а с кормовым листом броневой рубки — с «в шип» на «встык». Помимо этого, было усилено соединение рубки с корпусом, а ряд ответственных сварных швов был переведён на сварку аустенитными электродами[5].

Данные об объёмах и сроках выпуска СУ-100 несколько разнятся. Так, достоверно известно, что выпуск СУ-100 на Уралмашзаводе вёлся по меньшей мере до марта 1946 года, с темпом около 200 машин в месяц в военное время. Всего за этот период было выпущено 3037 машин[6]. По документам РГАЭ, омский завод № 174 в 1947 году выпустил 198 СУ-100, и ещё 6 — в начале 1948 года[7][8], хотя историк М. Барятинский подвергает эту информацию сомнению, отмечая маловероятность выпуска разовой серии после годичного перерыва[6]. В западных источниках, основывавшихся на донесениях разведки США, приводятся данные о выпуске СУ-100 в СССР с 1948 по 1956 год с темпом около 1000 САУ в год, но советскими данными это не подтверждается, и, как отмечает Барятинский, могло явиться следствием принятия разведкой производившейся в тот период модернизации СУ-100 за выпуск новых машин[6]. Выпуск СУ-100 в послевоенное время был также возобновлён в Чехословакии, где в 1951—1956 годах по лицензии выпустили ещё 1420 САУ этого типа[6].

| Выпуск СУ-100 на Уралмашзаводе[6] | ||||||||||||||||||||

| Год / месяц | 1944 | 1945 | 1946 | Всего | ||||||||||||||||

| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||

| Выпуск | 40 | 90 | 150 | 220 | 210 | 215 | 211 | 214 | 210 | 210 | 200 | 200 | 165 | 160 | 140 | 150 | 50 | 100 | 102 | 3037 |

Описание конструкции

Компоновка СУ-100 в целом повторяла компоновку базового танка: САУ имела расположенные в лобовой части объединённые отделение управления и боевое отделение, и расположенное в корме моторно-трансмиссионное отделение. Экипаж СУ-100 состоял из четырёх человек: механика-водителя, командира, наводчика и заряжающего.

Броневой корпус

СУ-100 имела дифференцированное противоснарядное бронирование с применением рациональных углов наклона брони. Броневой корпус САУ собирался при помощи сварки из катаных листов и плит броневой стали толщиной 20, 45 и 75 мм. Лобовая деталь корпуса состояла из двух соединённых клином плит: верхней, толщиной 75 мм, расположенной под наклоном в 50° к вертикали, и 45-мм нижней, имевшей наклон в 55°. Поначалу плиты соединялись между собой через литую балку, как и на базовом танке, но на машинах поздних выпусков перешли к непосредственному соединению плит[9]. Борта корпуса выполнялись из 45-мм бронеплит и в нижней части были вертикальными, верхняя же их часть в районе моторно-трансмиссионного отделения располагалась под наклоном в 40°, тогда как в районе боевого отделения плиты, образовывавшие борта рубки, имели наклон лишь в 20°. В вырезе в правой бортовой плите рубки монтировалась командирская башенка цилиндрической формы, также выполнявшаяся из 45-мм брони. Корма корпуса была образована верхней и нижней 45-мм плитами, располагавшимися под наклоном, соответственно, в 48° и 45°, тогда как 45-мм же корма рубки была вертикальной. Днище и крыша корпуса и рубки, как и надгусеничные полки, изготавливались из 20-мм бронелистов. Маска орудия состояла из литых подвижной и неподвижной частей сложной формы и имела в лобовой части толщину до 110 мм[5].

Место механика-водителя находилось слева в лобовой оконечности корпуса, командир располагался в башенке справа от орудия, позади него находился заряжающий, а место наводчика размещалось слева от орудия. Для посадки и высадки экипажа в бронекорпусе имелись: люк в крыше командирской башенки и люк механика-водителя в верхней лобовой плите, аналогичные таковым на Т-34-85, и люк в кормовой части крыши рубки, на машинах ранних выпусков — двустворчатый, со второй створкой в кормовой плите рубки, как на СУ-85, но в дальнейшем от второй створки отказались. Кроме этого, в правой части днища боевого отделения имелся десантный люк[10]. Двустворчатый люк в передней части крыши рубки служил для установки орудийной панорамы. Помимо этого, в лобовой плите над люком механика-водителя, а также в бортах и корме рубки имелись закрывавшиеся броневыми заглушками отверстия для стрельбы из личного оружия. Вентиляция боевого отделения осуществлялась при помощи двух вентиляторов, установленных в крыше рубки. Доступ к агрегатам двигателя и трансмиссии, как и на базовом танке, осуществлялся через люки в крыше моторно-трансмиссионного отделения и откидную верхнюю кормовую плиту.

Вооружение

Основным оружием СУ-100 являлась 100-мм нарезная пушка Д-10С обр. 1944 г. ( индекс «С» — самоходный вариант ), имевшая длину ствола в 56 калибров / 5608 мм. Орудие обеспечивало бронебойному снаряду начальную скорость в 895 м/с, а его максимальная дульная энергия составляла 6,36 МДж / 648 тс·м[11]. Д-10С имела полуавтоматический горизонтальный клиновой затвор, электромагнитный и механический спуски и компенсирующий механизм пружинного типа для обеспечения плавности наводки в вертикальной плоскости. Противооткатные устройства пушки состояли из гидравлического тормоза отката и гидропневматического накатника, располагавшихся над стволом орудия слева и справа, соответственно[12]. Масса ствола орудия с затвором и открывающим механизмом составляла 1435 кг.

Пушка устанавливалась в лобовой плите рубки в литой рамке на двойных цапфах, допускавших наведение в вертикальной плоскости в пределах от −3° до +20° и в горизонтальной — ±8°. Наводка осуществлялась при помощи ручных подъёмного механизма секторного типа и поворотного механизма винтового типа. Максимальная длина отката при выстреле не превышала 570 мм. Наведение на цель при стрельбе прямой наводкой осуществлялось при помощи телескопического шарнирного прицела ТШ-19, имевшего увеличение 4× и поле зрения 16°, а при стрельбе с закрытых позиций — при помощи панорамы Герца и бокового уровня[5]. Техническая скорострельность орудия составляла 4—6 выстрелов в минуту в боевой обстановке 3-4. [13].

Боекомплект орудия состоял из 33 унитарных выстрелов, размещавшихся в пяти укладках в рубке, размещенных на стеллажах в задней части (8) и с левого борта (17) боевого отделения, а также на полу справа (8). В годы Великой Отечественной войны в боекомплект орудия входили выстрелы с остроголовыми и тупоголовыми калиберными бронебойными, осколочными и осколочно-фугасными снарядами. В послевоенные годы в боекомплект был введён выстрел с более эффективным бронебойным снарядом УБР-41Д с защитным и баллистическим наконечниками, а позднее — с подкалиберным и невращающимся кумулятивными снарядами. Штатный боекомплект САУ в 1960-х годах состоял из 16 осколочно-фугасных, 10 бронебойных и 7 кумулятивных снарядов[14].

| Боеприпасы пушки Д-10С[14][15][16] | |||||||||

| Марка выстрела | Тип снаряда | Марка снаряда | Масса выстрела, кг | Масса снаряда, кг | Масса ВВ, г | Марка взрывателя | Дульная скорость, м/с | Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 м | Год принятия на вооружение |

| Бронебойные снаряды | |||||||||

| УБР-412 | бронебойный остроголовый, трассирующий | БР-412 | 30,10 | 15,88 | 65 | МД-8 | 895 | 1040 | 1944 |

| УБР-412Б | бронебойный тупоголовый с баллистическим наконечником, трассирующий | БР-412Б | 30,10 | 15,88 | 65 | МД-8 | 895 | 1040 | 1944 |

| УБР-412Д | бронебойный остроголовый с защитным и баллистическим наконечниками, трассирующий | БР-412Д | 30,40 | 15,88 | 61 | МД-8 | 887 | 1070 | 1953[17] |

| 3УБМ6 | бронебойный подкалиберный с сердечником из карбида вольфрама, неоперённый, с отделяющимся поддоном | 3БМ8 | н/д | н/д | — | — | 1415 | 1660[18] | 1966[11] |

| УБК9 | кумулятивный невращающийся, трассирующий | БК5М | н/д | н/д | н/д | ГПВ-2 | н/д | н/д | 1961[17] |

| Осколочно-фугасные снаряды | |||||||||

| УО-412 | морская осколочная граната | О-412 | н/д | 15,94 | н/д | РГМ | 898 | 1200 | |

| УОФ-412 | осколочно-фугасный | ОФ-412 | 30,20 | 15,60 | 1460 | РГМ | 900 | 1100 | |

| УОФ-412У | осколочно-фугасный, с уменьшенным зарядом | ОФ-412 | 27,10 | 15,60 | 1460 | РГМ | 600 | 730 | |

| Таблица бронепробиваемости для Д-10С[19] | |||||

| Снаряд \ Расстояние, м | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |

| БР-412 | |||||

| (угол встречи 90°) | 155 | 135 | 115; 116[14] | 100; 99[14] | 75 |

| (угол встречи 60°) | 125 | 110 | 95 | 80; 87[13] | 60 |

| БР-412Б | |||||

| (угол встречи 90°) | 160; 162[14] | 150; 149[14] | 135; 132[14] | 125; 124[14] | 105 |

| (угол встречи 60°) | 130 | 120 | 110 | 100 | 85 |

| (угол встречи 35°)[2][сн 1] | 73 | 68 | 62 | 57 | н/д |

| БР-412Д | |||||

| (угол встречи 90°) | 200 | 185 | 170 | 155 | 125 |

| (угол встречи 60°) | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 |

| 3БМ8[18] | |||||

| (угол встречи 90°) | н/д | н/д | н/д | 290 | н/д |

| (угол встречи 30°) | н/д | н/д | н/д | 80 | н/д |

| БК5М | |||||

| (угол встречи 90°) | 390 на любой дистанции[18] | ||||

| (угол встречи 30°) | 180 на любой дистанции[20] | ||||

| Следует помнить, что в разное время и в разных странах использовались различные методики определения бронепробиваемости. Как следствие, прямое сравнение с аналогичными данными других орудий часто оказывается невозможным. | |||||

Для ближней самообороны САУ комплектовалась двумя 7,62-мм пистолетами-пулемётами ППШ, 1420 патронами к ним в 20 дисковых магазинах, 4 противотанковыми гранатами и 24 ручными гранатами Ф-1[5]. С конца 1950-х годов ППШ был заменён автоматом АК-47[6]. В годы Великой Отечественной войны СУ-100 иногда в полевых условиях дополнительно оснащались ручными пулемётами, но штатной такая конфигурация не была[21].

Средства наблюдения и связи

Наилучший обзор среди членов экипажа имел командир, располагавший для этого командирской башенкой, аналогичной применявшейся на Т-34-85. По периметру башенки имелись пять смотровых щелей, обеспечивавших круговой обзор, с быстросменными защитными триплексными стеклоблоками с внутренней стороны но без броневых заслонок. Помимо этого, во вращающейся крыше башенки был установлен перископический смотровой прибор Mk.IV (МК-4). Аналогичным прибором, размещавшимся в левой створке люка орудийной панорамы, обладал наводчик. Механик-водитель в небоевых условиях мог вести наблюдение за местностью через свой люк, в бою же ему для этого служили два перископических смотровых прибора в крышке люка, имевшие броневые заслонки. Для заряжающего единственным средством наблюдения могла служить смотровая щель в корме башни[10].

При модернизации, проводившейся в конце 1950-х — начале 1960-х годов, прибор МК-4 командира был заменён на бинокулярную командирскую панораму ТПКУ-2. В отличие от МК-4 с его однократным увеличением, ТПКУ-2Б имел пятикратное увеличение и поле зрения в 7,5° по горизонту, позволяя распознавать цели на дальности до 3 километров, а также был снабжён координатной и дальномерной шкалами[22]. Также при модернизации СУ-100 оснащались пассивным прибором ночного видения механика-водителя БВН, работавшим за счёт подсветки фарой ФГ-10 с инфракрасным светофильтром. При модернизации во второй половине 1960-х СУ-100 оснащались более совершенным бинокулярным прибором ТВН-2, обеспечивавшим дальность наблюдения в 50—60 метров и поле зрения в 30°, при подсветке фарами ФГ-10 или ФГ-125[6][23].

Для внешней связи на СУ-100 устанавливалась радиостанция 9РМ или 9РС[14]. 9РМ представляла собой комплект из передатчика, приёмника и умформеров (одноякорных мотор-генераторов) для их питания, подсоединяемых к бортовой электросети напряжением 12 В. С технической точки зрения она являлась дуплексной ламповой коротковолновой гетеродинной радиостанцией выходной мощностью 20 Вт, работающей на передачу в диапазоне частот от 4 до 5,625 МГц (соответственно длины волн от 53,3 до 75 м), а на приём — от 3,75 до 6 МГц (длины волн от 50 до 80 м). Разный диапазон передатчика и приёмника объяснялся тем обстоятельством, что для двусторонней связи «САУ — САУ» предназначался диапазон 4—5,625 МГц, а расширенный диапазон приёмника использовался для односторонней связи «штаб — САУ». На стоянке дальность связи в телефонном режиме (голосовой, амплитудная модуляция несущей) при отсутствии помех достигала 20 км, в движении она уменьшалась до 15 км. Телеграфный режим передачи информации у радиостанции 9Р отсутствовал[24]. На основной части СУ-100 устанавливалась радиостанция 9РС, отличавшаяся от 9РМ исполнением в одном компактном блоке, возможностью питания от бортовой электросети напряжением 24 В, а также несколько меньшей максимальной дальностью связи — 18—20 км с места и 12—15 км в движении[24]. Для внутренней связи САУ оснащалась танковым переговорным устройством ТПУ-3-бисФ[14]. При модернизации во второй половине 1960-х САУ оснащалась радиостанцией Р-113[6].

Двигатель и трансмиссия

СУ-100 оснащалась четырёхтактным V-образным 12-цилиндровым дизельным двигателем жидкостного охлаждения В-2-34. Максимальная мощность двигателя — 500 л. с. при 1800 об/мин, номинальная — 450 л. с. при 1750 об/мин, эксплуатационная — 400 л. с. при 1700 об/мин. Пуск мотора производился стартером СТ-700 мощностью 15 л. с. (11 кВт) или сжатым воздухом из двух баллонов. Дизель В-2-34 оснащался двумя воздухоочистителями типа «Циклон», два трубчатых радиатора системы охлаждения двигателя устанавливались по обе стороны от него. Внутренние топливные баки на СУ-100 располагались по бортам корпуса, в промежутках между кожухами пружин подвески, их общая ёмкость составляла 400 л. Кроме них САУ комплектовалась четырьмя наружными дополнительными цилиндрическими топливными баками ёмкостью 95 л. каждый, располагавшимися по два вдоль бортов моторно-трансмиссионного отделения и не связанными с топливной системой двигателя[25]. С конца 1950-х годов на СУ-100 устанавливались доработанные двигатели В-2-34М или В-2-34М11, вместе с более совершенными связанными с ними системами, прежде всего воздухоочистителями ВТИ-3 с эжекционным отсосом пыли[6].

В состав трансмиссии СУ-100 входили[14]:

- многодисковый главный фрикцион сухого трения «сталь по стали»;

- пятиступенчатая механическая коробка передач с постоянным зацеплением шестерён (5 передач вперёд и 1 назад);

- два многодисковых бортовых фрикциона с сухим трением «сталь по стали» и ленточными тормозами с чугунными накладками;

- два простых однорядных бортовых редуктора.

Все приводы управления трансмиссией — механические, механик-водитель управлял поворотом и торможением САУ двумя рычагами под обе руки по обеим сторонам своего рабочего места[25].

Ходовая часть

Ходовая часть СУ-100 была почти идентична базовому танку Т-34. По каждому борту в её состав входили 5 двускатных опорных катков большого диаметра (830 мм) с резиновыми бандажами, имевших подвеску Кристи, ведущее колесо и ленивец. Поддерживающие катки отсутствовали, верхняя ветвь гусеничной ленты опиралась на опорные катки машины. Ведущие колёса гребневого зацепления располагались сзади, а ленивцы с механизмом натяжения гусеницы — спереди. От базового танка и остальных серийных САУ на его базе ходовая часть СУ-100 отличалась лишь усилением подвески передних катков путём установки их на трёх шарикоподшипниках и увеличения диаметра проволоки пружин подвески с 30 до 34 мм[14][25]. Гусеничная лента состояла из 72 штампованных стальных траков шириной 500 мм с чередующимся расположением траков с гребнем и без него. Для улучшения проходимости на траки могли устанавливаться грунтозацепы различной конструкции, крепившиеся болтами к каждому четвёртому или шестому траку. Со второй половины 1960-х на СУ-100 устанавливались штампованные опорные катки от танка Т-44М[6].

Противопожарное оборудование

Самоходно-артиллерийская установка оснащалась стандартным для советской бронетехники тетрахлорным переносным огнетушителем. Тушение пожара в машине требовалось выполнять в противогазах — при попадании тетрахлорида углерода на горячие поверхности происходила химическая реакция частичного замещения хлора атмосферным кислородом с образованием фосгена — сильнодействующего ядовитого вещества удушающего действия.

Эксплуатация и боевое применение

Великая Отечественная война

Первые СУ-100 были направлены на фронтовые испытания в сентябре 1944 года и получили удовлетворительную оценку войск за высокие возможности орудия и хорошую маневренность[26]. Но так как освоение в производстве бронебойного снаряда БР-412Б затянулось, первоначально серийные СУ-100 поступали лишь в военно-учебные заведения, и только в ноябре были сформированы и отправлены на фронт первые вооружённые ими самоходно-артиллерийские полки[27]. В конце года были сформированы первые самоходно-артиллерийские бригады, вооружённых СУ-100: 207-я Ленинградская, 208-я Двинская и 209-я[28].

Без учёта фронтовых испытаний осенью 1944 года, по данным Управления Самоходной артиллерии, впервые СУ-100 были применены в бою в январе 1945 года в ходе Будапештской операции[27]. В условиях, когда советские войска вели стратегическое наступление, СУ-100 нередко применялись при завершении прорыва тактической глубины обороны противника в роли штурмовых орудий, как например, в Восточно-Прусской операции, где были задействованы 381-й и 1207-й самоходно-артиллерийские полки. При этом самоходно-артиллерийские части шли в атаку либо с хода, либо с подготовкой в сжатые сроки[28].

Первые самоходно-артиллерийские бригады СУ-100 были отправлены на фронт в начале февраля 1945 года: 207-я и 209-я — на 2-й Украинский, а 208-я — на 3-й Украинский фронт[28]. В целом, из-за сравнительно позднего появления, применение СУ-100 на большинстве участков фронта носило ограниченный характер[29]. Наиболее массово СУ-100 были применены в ходе Балатонской операции, когда они были использованы при отражении контратаки 6-й танковой армии СС 6—16 марта 1945 года. При этом были задействованы 207-я, 208-я и 209-я самоходно-артиллерийские бригады, а также несколько отдельных самоходно-артиллерийских полков СУ-100. СУ-100 в ходе операции сыграли значительную роль в отражении германских танковых атак и показали себя эффективным средством в борьбе с германской тяжёлой бронетехникой, включая и тяжёлые танки «Тигр II»[30]. Обычно же СУ-100 открывали огонь с дистанции 1000—1300 метров по тяжелым танкам, по САУ и средним танкам - до 1500 м а иногда и больше. Причем снаряды выпущенные из пушки Д-10С часто поражали цель с первого раза. Для средних танков типа Pz.IV это заканчивалось частичным разрушением корпуса, а в броне «пантер» и «тигров» возникали большие проломы - сказывалась большая масса снаряда и высокая энергия, позволявшие превзойти расчетные данные по бронепробиваемости. В отчете о боевых действиях в оборонительных боях под Будапештом отмечалось, что самоходки СУ-100, при чуть больших габаритах, имеют существенное преимущество перед СУ-85 по огневой мощности. Хотя скорострельность Д-10С в боевых условиях составляла 3-4 выстрела в минуту (5-6 у пушки Д-5С-85), но большая масса снаряда компенсировала этот недостаток.

В боях 11—12 марта, из-за больших потерь советских танков, в их роли задействовались СУ-100, но из-за их уязвимости в ближнем бою был отдан приказ об оснащении каждой САУ ручным пулемётом для самообороны от вражеской пехоты. По итогам операции СУ-100 заслужили чрезвычайно высокую оценку командования[30].

К марту 1945 года 4 танковая армия 1-го Украинского фронта получила 1727-й самоходно-артиллерийский полк, который принял активное участие в Верхне-Силезской операции, в частности, в отражении контрудара элитной дивизии «Герман Геринг» 18 марта. Всего за период операции с 15 по 22 марта потери составили 15 (в том числе 4 безвозвратно) СУ-100 из 21 имевшейся на момент начала операции машины; большинство потерь было понесено от артогня противника, а три самоходки застряли в болоте[31].

В ходе подготовки к Берлинской операции, в конце марта 1945 года 1-я гвардейская танковая армия получила 27 СУ-100, кроме того, 14 апреля армии был подчинён 11-й танковый корпус, имевший 14 САУ этого типа. 2-я гвардейская танковая армия получила в конце марта 31 СУ-100, а в начале апреля — ещё 15 машин этого типа. 4-я гвардейская танковая армия к моменту начала Берлинской операции также была пополнена техникой и имела в своём составе 28 СУ-100 (10 машин в 6-м механизированном корпусе и 18 в 10-м танковом корпусе в составе 416-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка)[31]. С самого начала берлинской наступательной операции СУ-100 приняли в ней самое активное участие, что приводило к неизбежным потерям — так, 17 апреля при прорыве в районе Зееловских высот 1-я гвардейская танковая армия потеряла 2 СУ-100 (в том числе одну сгоревшей), 19 апреля — 7 машин данного типа. 2-я гвардейская танковая армия с 16 по 21 апреля потеряла 5 СУ-100, 4-я гвардейская танковая армия с 16 по 22 апреля — 18 СУ-100 (в том числе 6 безвозвратно, причём две машины стали жертвами фаустпатронов)[31]. Применялись СУ-100 и непосредственно при штурме Берлина, в частности, вступая в бой за город, 1-я гвардейская танковая армия имела 17 боеготовых СУ-100. В условиях городских боёв, самоходки придавались отдельным стрелковым частям и подразделениям в целях их усиления; так, по состоянию на 24 апреля 95 танковая бригада из состава 9 танкового корпуса (7 Т-34-85 и 5 СУ-100) была придана 7 стрелковому корпусу. По состоянию на 28 апреля, в составе штурмующей Берлин 3-й ударной армии имелось 33 СУ-100 в составе 1818-го, 1415-го и 1049-го самоходно-артиллерийских полков и 95-й танковой бригады. По итогам Берлинской операции, 2-я гвардейская танковая армия потеряла безвозвратно 7 СУ-100, в том числе 5 машин непосредственно в городе, 3-я — 4 СУ-100, 4-я — 3 СУ-100 (с 23 апреля по 2 мая). Основной причиной потерь стал артогонь противника[31].

В марте — мае 1945 года была сформирована четвёртая из вооружённых СУ-100 самоходно-артиллерийская бригада — 231-я, но в боевых действиях в Европе она принять участия уже не успела[28]. Помимо боевых действий на советско-германском фронте, 208-я и 231-я самоходно-артиллерийские бригады в составе 6-й гвардейской танковой армии участвовали в боевых действиях против Японии в августе 1945 года[32].

Послевоенное применение в СССР

После окончания войны СУ-100 активно использовалась Советской армией ещё в течение нескольких десятилетий. С конца 1950-х и по вторую половину 1960-х годов СУ-100 проходили постепенную модернизацию параллельно с базовым танком Т-34-85. В ходе модернизации САУ получили более современные приборы наблюдения и радиостанцию, более надёжный модификацию двигатель, был реализован и ряд менее значительных усовершенствований[6].

СУ-100 использовались советскими войсками при подавлении Венгерского восстания в 1956 году и в ходе операции «Дунай» в 1968 году[33]. По мере передачи другим странам, списания изношенных машин и постановки САУ в парки на длительное хранение, к 1980-м годам СУ-100 в войсках практически не осталось. Тем не менее, они ещё использовались Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане в 1979 — 1980-х годах[34].

В 1981 году на Борисовском танкоремонтном заводе 121 СУ-100 была оборудована аппаратурой разработки 38 НИИИ БТТ, превращавшей их в автоматические самоходные мишени, способные к прямолинейному движению и стрельбе единственным заряженным в орудие холостым выстрелом. Переоборудованные таким образом СУ-100 использовались в учениях «Запад-81», «Запад-83», «Запад-84» и «Осень-88»[35]. Уже после фактического снятия с вооружения снятые с хранения СУ-100 участвовали в парадах Дня Победы 1985, 1990[36] и 2010 годов.

СУ-100 в других странах

В годы Второй мировой войны СУ-100 союзникам СССР практически не поставлялись. Народная армия Польши 1 мая 1945 года начала формирование 46-го полка самоходной артиллерии, вооружение которого должны были составлять СУ-100, но до 9 мая полк получил только 2 машины[37]. После этого поставки были прекращены, так как по состоянию на 1949 год в наличии значились всё те же 2 САУ[38]. В 1951—1952 годах Польшей была закуплена в СССР партия вооружения, включавшая 173 СУ-100 и ИСУ-122М[39]. По состоянию на 31 декабря 1954 года в польских войсках насчитывалось, по разным данным, 25 или 26 СУ-100[38]. В Чехословакию советские СУ-100 начали поступать лишь в послевоенный период, ещё более тысячи произведённых в самой Чехословакии САУ, за вычетом поставок другим странам, поступили в Народную армию Чехословакии в 1950-х годах[37]. СУ-100 поставлялись и другим союзникам СССР по Варшавскому договору. Национальная народная армия ГДР по состоянию на 1 марта 1956 года располагала 23 САУ, которые оставались на вооружении самоходно-артиллерийского полка 9-й танковой дивизии до начала 1960-х годов[40]. Партию СУ-100, в числе прочего вооружения, закупила в СССР Болгария в 1952—1956 годах[41]. Кроме этого, имели СУ-100 на вооружении Румыния и Албания[40]. В последней СУ-100 оставались на вооружении по меньшей мере до 1995 года[42]. Единственной из европейских стран, куда СУ-100 поставлялись за пределы Варшавского договора, стала Югославия, получившая несколько десятков САУ этого типа. В ходе распада Югославии СУ-100 использовались в последовавшей гражданской войне, оказавшись в армиях противоборствующих государств[43].

Ареной наиболее активного боевого применения СУ-100 в послевоенном периоде стал Ближний Восток. При перевооружении египетской армии после арабо-израильской войны 1948 года, СССР через Чехословакию в числе прочей бронетехники поставил в Египет в 1953 году 100 СУ-100[44]. Эти САУ были использованы египетскими войсками в ходе Суэцкого кризиса в 1956 году. При этом, по израильским данным, в ходе операции «Кадеш» египтянами были потеряны 6 СУ-100. Четыре СУ-100, выделенные в отдельное подразделение из 53-й артиллерийской батареи, применялись египетскими войсками в качестве мобильной артиллерии при обороне Порт-Саида, но были подбиты британскими парашютистами 5 ноября[44]. Несколько СУ-100 имелись в составе египетских войск, отправленных в Йемен для поддержки республиканского восстания. Сам Йемен тоже получил в дальнейшем несколько десятков САУ[40].

К 1967 году СУ-100 всё ещё оставались на вооружении Египта и в ходе Шестидневной войны использовались при отражении израильского наступления на Синайском фронте, в ходе которого была потеряна 51 СУ-100[45]. Сирия между 1964 и 1967 годами получила от СССР некоторое количество СУ-100, которые в сирийской армии были введены в состав противотанковых рот, придававшихся бронетанковым и механизированным бригадам[46]. В египетской армии, в каждой из пяти пехотных дивизий, сосредоточенных для наступления на Синайском фронте в Войне Судного дня в 1973 году, имелось по батальону СУ-100[47]. Сирия также использовала их в ходе войны, с самого начала наступления сирийских войск на Голанских высотах СУ-100 двигались в авангарде войск среди боевых порядков пехоты[48]. По некоторым данным, СУ-100 имелись также на вооружении Ирака перед началом Иракской войны[49]

СУ-100 поставлялись СССР в Китай, КНДР и Вьетнам, но данные об их боевом применении в вооружённых конфликтах в том регионе, в частности, во Вьетнамской войне, отсутствуют[40][33]. После 1959 года СУ-100 поставлялись и на Кубу, и в 1961 году кубинские САУ использовались при отражении вторжения в заливе Свиней[50]. Некоторое количество СУ-100 получили Алжир и Марокко, а также Ангола, где они использовались в ходе гражданской войны[29].

На вооружении

-

СССР.

СССР.

-

Албания — некоторое количество СУ-100[37], сняты с вооружения[51].

Албания — некоторое количество СУ-100[37], сняты с вооружения[51].

-

Алжир — 50 СУ-100 на консервации, по состоянию на 2007 год[52].

Алжир — 50 СУ-100 на консервации, по состоянию на 2007 год[52].

-

Ангола — некоторое количество СУ-100 остаётся в войсках, по состоянию на 2007 год[53].

Ангола — некоторое количество СУ-100 остаётся в войсках, по состоянию на 2007 год[53].

-

Болгария — некоторое количество СУ-100[41], сняты с вооружения[54].

Болгария — некоторое количество СУ-100[41], сняты с вооружения[54].

-

Вьетнам — некоторое количество СУ-100 остаётся в войсках, по состоянию на 2007 год[55].

Вьетнам — некоторое количество СУ-100 остаётся в войсках, по состоянию на 2007 год[55].

-

ГДР — не менее 23 СУ-100, сняты с вооружения[40].

ГДР — не менее 23 СУ-100, сняты с вооружения[40].

-

Египет — не менее 100 СУ-100[44], сняты с вооружения[56].

Египет — не менее 100 СУ-100[44], сняты с вооружения[56].

-

Йемен — 30 СУ-100, по состоянию на 2007 год[57].

Йемен — 30 СУ-100, по состоянию на 2007 год[57].

-

КНР — некоторое количество СУ-100[33], сняты с вооружения[58].

КНР — некоторое количество СУ-100[33], сняты с вооружения[58].

-

КНДР — некоторое количество СУ-100[37], данные о наличии на 2007 год отсутствуют[59][60].

КНДР — некоторое количество СУ-100[37], данные о наличии на 2007 год отсутствуют[59][60].

-

Куба — 100 СУ-100, по состоянию на 2007 год[61].

Куба — 100 СУ-100, по состоянию на 2007 год[61].

-

Марокко — 8 СУ-100, по состоянию на 2007 год[62].

Марокко — 8 СУ-100, по состоянию на 2007 год[62].

-

Польша — не менее 25 или 26 СУ-100[38], сняты с вооружения[63].

Польша — не менее 25 или 26 СУ-100[38], сняты с вооружения[63].

-

Румыния — 48 СУ-100, по состоянию на 2007 год[64].

Румыния — 48 СУ-100, по состоянию на 2007 год[64].

-

Сирия — некоторое количество СУ-100[37], сняты с вооружения[65].

Сирия — некоторое количество СУ-100[37], сняты с вооружения[65].

-

Словакия — некоторое количество СУ-100, сняты с вооружения[66].

Словакия — некоторое количество СУ-100, сняты с вооружения[66].

-

Чехия — некоторое количество СУ-100, сняты с вооружения[67].

Чехия — некоторое количество СУ-100, сняты с вооружения[67].

-

Чехословакия — порядка 1000 СУ-100, перешли к Чехии и Словакии[37].

Чехословакия — порядка 1000 СУ-100, перешли к Чехии и Словакии[37].

-

Югославия — некоторое количество СУ-100, перешли к образовавшимся после распада государствам[43].

Югославия — некоторое количество СУ-100, перешли к образовавшимся после распада государствам[43].

Оргштатная структура самоходно-артиллерийских частей на СУ-100

В РККА СУ-100 поступали на вооружение самоходно-артиллерийских полков и самоходно-артиллерийских бригад. Полки являлись основной тактической единицей самоходной артиллерии. Самоходно-артиллерийские полки СУ-100 комплектовались по принятому в 1944 году штату № 010/462, по которому полк насчитывал 318 человек и имел 21 САУ. Структура такого полка была следующей[68]:

- Командир полка

Формирование самоходно-артиллерийских бригад началось в конце 1944 года в связи с трудностями управления самоходно-артиллерийскими полками, число которых к тому времени превысило две сотни, и организации их снабжения и массированного применения. Средние самоходно-артиллерийские бригады формировались на базе отдельных танковых бригад[69] и комплектовались СУ-100, первоначально заменявшимися СУ-85М, по штатам № 010/500, 010/462, 010/526, 010/527, 010/504—506 и 010/514, согласно которым в них насчитывалось 1492 человека и 65 средних и 3 лёгких САУ[70]. Структура бригады включала в себя[69]:

- Командир бригады

- Штаб бригады

- Рота управления (две командирские СУ-100)

- разведывательная рота (три САУ СУ-76)

- 3 полка СУ-100 по штату № 010/462

- Зенитно-пулемётная рота (девять ДШК)

- Службы тыла:

- Рота технического обеспечения

- Отдел контрразведки «СМЕРШ»

- Отдельный стрелковый взвод войск охраны тыла

- Штаб бригады

Польские средние самоходно-артиллерийские полки, включая укомплектованные СУ-100, также комплектовались по образцу советского штата № 010/462[71].

Оценка проекта

Благодаря использованию отработанной базы серии средних САУ на базе Т-34, СУ-100 была запущена в серию с минимальными изменениями в производстве: 72 % деталей САУ заимствовались от Т-34-85, 4 % — от СУ-122, 7,5 % — от СУ-85, и только 16,5 % проектировались заново[72]. С другой стороны, СУ-100 унаследовала и отрицательные стороны базового танка, такие как устаревшая конструкция подвески или размещение топливных баков в боевом отделении. Ряд проблем вызвала и установка более мощного орудия, исчерпавшая запас прочности базового шасси. Большая масса 100-мм орудия и усиление лобовой брони привели к перегрузке передних катков, в результате чего, даже несмотря на усиление пружин подвески, обеспечить гарантийный пробег в 3000 км, требуемый ГРАУ, для СУ-100 так и не удалось[26], что в сочетании с уменьшившимся запасом хода несколько снижало мобильность вооружённых СУ-100 частей. По состоянию на 1948 год, гарантийный пробег СУ-100 составлял лишь 1000 км[73]. Вылет ствола на СУ-100 ещё более увеличился по сравнению с СУ-85, затрудняя маневрирование на пересечённой местности и в населённых пунктах; увеличивался риск утыкания ствола в грунт, что могло привести к поломке механизмов либо засорению канала ствола, создававшему опасность его разрыва при последующем выстреле. Кроме этого, сравнительно большие размеры 100-мм унитарных выстрелов снизили боекомплект САУ в полтора раза и привели к снижению скорострельности[74]. Тем не менее, с принятием на вооружение СУ-100 РККА получила высокоэффективное противотанковое средство, способное бороться со всеми серийными образцами германской бронетехники. Даже в послевоенный период, несмотря на активное совершенствование конструкции танков, СУ-100, хотя и с переменным успехом, продолжала сохранять эффективность против них, что во многом было обусловлено унификацией орудия с основным советским танком первого послевоенного периода — Т-54/55[75].

В годы Великой Отечественной войны бронепробиваемость Д-10С позволяла ей поражать лобовую броню большинства германских танков и САУ. Как показывали испытания СУ-100 на АНИОПе, Д-10С оказалась способна пробивать лобовую броню «Тигра» и «Пантеры», включая верхнюю лобовую плиту последней, которая пробивалась на дистанции 1500 метров, превосходя расчётные возможности орудия[76]. Бортовая броня немецких танков, даже на самых тяжёлых серийных образцах вертикальная или расположенная с незначительными углами наклона и не превышавшая 82 мм, как и аналогичная лобовая броня основных массовых средних танков и САУ — Pz.Kpfw.IV и StuG.III/IV, пробивалась с расстояния 2000 метров и более, то есть практически на всех реальных дистанциях боя[76].

Определённую проблему для 100-мм пушки представляла лишь лобовая броня танка «Тигр II» и выпущенных малыми сериями САУ «Фердинанд» и «Ягдтигр». Вместе с тем, как показали испытания обстрелом бронекорпуса трофейного «Тигра II», проведённые в Кубинке, попадание в лобовую броню 3—4 бронебойных или осколочно-фугасных 100-мм снарядов с дистанции 500—1000 метров приводило к образованию в ней трещин, сколов и разрушению сварных швов, приводивших в конечном итоге к выходу танка из строя. Попадания в кромки или стыки лобовых бронеплит с дистанции в 500—600 метров приводили к сквозному пробитию, но 180-мм лобовая плита башни пробивалась только при стрельбе в упор[77]. Аналогичную лобовую броню корпуса имела и САУ «Ягдтигр». Лобовая 200-мм броня «Фердинанда» Д-10С не пробивалась, но от попаданий в неё с дистанции в 1500 метров на испытаниях САУ вышла из строя из-за образования сколов с внутренней стороны брони[78]. Противотанковые возможности Д-10С в ходе войны были использованы не в полной мере из-за отсутствия к ней современных по тем меркам бронебойных снарядов — остроголовые с бронебойным наконечником снаряды для советских танковых и противотанковых пушек были разработаны только в послевоенный период[79].

Возможности осколочно-фугасного снаряда Д-10С, содержавшего 1,46 кг взрывчатого вещества и дававшего около 500 крупных осколков с дистанцией поражения 22 метра по фронту и 9 метров в глубину против залёгшей, либо, соответственно, 31 и 13 метров против стоящей пехоты[80], ещё более расширяли спектр возможного применения СУ-100. Хотя её осколочно-фугасный снаряд и уступал вдвое по массе заряда снарядам 122-мм пушек, составлявших вооружение советских тяжёлых танков и САУ, он в той же степени превосходил содержавшие 0,65—0,74 кг взрывчатого вещества снаряды 85-мм пушек, которыми оснащались средние танки и САУ[81]. Единственным исключением являлась средняя САУ СУ-122, вооружённая 122-мм гаубицей, чей заряд содержал 3,67 кг взрывчатого вещества. Однако ко второй половине 1944 года СУ-122, чей выпуск прекратился за год до этого, стали крайне редки в войсках, при том, что в период наступления РККА обострилась нужда в САУ именно такого типа, сочетавших могущество 122-мм снаряда с подвижностью среднего танка. СУ-100, по общей мобильности лишь незначительно уступавшая Т-34-85, хотя и не могла в полной мере заменить СУ-122, смогла тем не менее сгладить остроту этой проблемы[21]. Усиленное по сравнению с СУ-122 и СУ-85 бронирование также способствовало более эффективному её использованию в роли штурмового орудия, но отсутствие пулемёта, как и на остальных советских средних САУ, являлось серьёзным недостатком при таком её применении, почти не оставляя ей в ближнем бою средств обороны от пехоты противника.

Защищённость СУ-100 на поле боя по сравнению с базовым танком и СУ-85 также значительно повысилась за счёт доведения наиболее поражаемой в бою детали бронекорпуса — верхней лобовой — до 75 мм, что увеличило её эквивалентную к нормали толщину до 117 мм. На нормальных дистанциях боя она не пробивалась наиболее распространёнными германскими танковыми и противотанковыми пушками — 75-мм KwK.40 и PaK.40 с длиной ствола, соответственно, 48 и 46 калибров, а на дистанциях более 1000—1500 метров она обеспечивала определённую защиту и от более мощных танковых орудий KwK.42 и KwK.36. Однако броня высокой твёрдости, аналогичная применявшейся на Т-34, сохранила и тенденцию к образованию вторичных осколков с тыльной стороны при обстреле снарядами калибром 75 мм и выше, даже если последние и не пробивали броню. Кроме того, в лобовой броне имелись ослабленные места в виде маски орудия, люка механика-водителя и нижнего лобового листа, хотя вероятность попадания в последний была сравнительно мала.

С окончанием Второй мировой и началом холодной войны, потенциальным противником для СУ-100 стала бронетехника Великобритании и США. Броня всех их средних([Крейсерский танк|крейсерских]]) танков военного периода пробивалась Д-10С на всех реальных дистанциях стрельбы. Опасность СУ-100 представляла и для основных боевых танков первого поколения, представленных M26, M46 в США и «Центурионом» в Великобритании. Сквозное пробитие лобовой брони первых, даже в наиболее снарядостойкой области верхней лобовой детали, достигалось с дистанции в 1100 метров[82], а при попадании в менее защищённые лоб башни или нижнюю лобовую деталь — и более. Предел тыльной прочности (ПТП)[сн 2] составлял более 2500 м[83]. Немногим большими показателями стойкости обладал и «Центурион» ранних модификаций[84]. Бортовая же броня корпуса и башни почти всех западных танков вплоть до 1970-х поражалась при обстреле на курсовых углах более 60° на любой дистанции прицельной стрельбы, и на курсовых углах в 25—30° — на обычных дистанциях боя[85][86]. Вместе с тем и бронирование советской САУ могло обеспечить защиту лишь от огня устаревших танков, тогда как новые западные машины не имели проблем с пробитием брони СУ-100 калиберными снарядами на нормальных дистанциях боя и подкалиберными — с дистанции до 2000 метров.

Но с развитием бронезащиты западных танков Д-10 из-за отставания в разработке современных боеприпасов к ней постепенно начала утрачивать эффективность, даже несмотря на появление в боекомплекте более совершенного калиберного бронебойного снаряда Б-412Д. Так, лобовая броня танка M47 пробивалась ею лишь с дистанции в 400—700 метров[87]. M48 и M60, а также «Центурионы» поздних модификаций с усиленным бронированием и вовсе поражались калиберными снарядами лишь в районе маски орудия, либо при маловероятном попадании в нижнюю лобовую деталь[88][85][86].

Лишь к 1960-м годам появление в боекомплекте невращающихся кумулятивных и подкалиберных снарядов с отделяющимся поддоном вновь сделало СУ-100 опасным противотанковым средством, чья эффективность снижалась лишь устаревшей системой управления огнём и неадекватной более бронезащитой. Подкалиберный снаряд имел дальность прямого выстрела 1660 метров по цели двухметровой высоты и с дистанции до 2000 метров мог поражать лоб башни всех серийных западных танков 1960-х годов, хотя против их лобовой брони корпуса он был менее эффективен из-за свойственной снарядам такого типа склонности к рикошету при значительных углах наклона брони. Кумулятивный же снаряд отличался меньшей дальностью прямого выстрела и точностью, но мог пробивать броню практически всех серийных западных танков вне зависимости от места попадания, вплоть до появления машин с комбинированной бронёй в конце 1970-х — начале 1980-х годов[сн 3][18][86].

СУ-100 в советском кинематографе

СУ-100 довольно часто попадает в кадры художественных фильмов на тему Великой Отечественной войны. Наиболее известным случаем участия СУ-100 в кинематографе является фильм На войне как на войне, где самоходка и её экипаж являются главными героями картины. Фильм получил высокую оценку от ветеранов Великой Отечественной войны и вошёл в золотой фонд советского кинематографа военной тематики. Песня «По полю танки грохотали» из этого фильма стала очень популярной. При этом в действительности в описываемых в фильме событиях (фильм снят по одноименной книге В.Курочкина) эта самоходка принимать участия не могла, поскольку они происходили в 1943 году; по сюжету в них участвовала СУ-85.

Примечания

- ↑ 1,0 1,1 М. Барятинский.Самоходные установки на базе Т-34. — С. 14.

- ↑ 2,0 2,1 М. Н. Свирин. «Д-25: Альтернатив не было!» // Полигон. — Москва: 2001. — № 3 (7). — С. 35.

- ↑ Leland Ness.Jane’s World War II Tanks and Fighting Vehicles: The Complete Guide. — London: Jane’s Information Group / Harper Collins Publishers, 2002. — ISBN 0-00711-228-9

- ↑ М. Барятинский.Бронетанковая техника СССР 1939—1945. — Москва: Моделист-конструктор, 1998. — С. 22. — 32 с.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 А. Г. Солянкин и др.Советские средние самоходные артиллерийские установки 1941—1945. — С. 20.

- ↑ 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 М. Барятинский.Самоходные установки на базе Т-34. — С. 15.

- ↑ С. Устьянцев, Д. Колмаков.Т-54/55. — Нижний Тагил: Уралвагонзавод / Медиа-Принт, 2006. — С. 11. — ISBN 5-98485-026-5

- ↑ М. В. Павлов, И. В. Павлов. «Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2008. — № 5. — С. 52.

- ↑ М. Барятинский.Самоходные установки на базе Т-34. — С. 20.

- ↑ 10,0 10,1 А. Г. Солянкин и др.Советские средние самоходные артиллерийские установки 1941—1945. — С. 19.

- ↑ 11,0 11,1 М. В. Павлов, И. В. Павлов. «Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2008. — № 9. — С. 49.

- ↑ М. В. Павлов, И. В. Павлов. «Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2008. — № 9. — С. 46.

- ↑ 13,0 13,1 М. Н. Свирин.Артиллерийское вооружение советских танков 1940—1945. — Москва: Экспринт, 1999. — С. 38. — 39 с.

- ↑ 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 М. Барятинский.Самоходные установки на базе Т-34. — С. 22.

- ↑ А. Б. Широкорад.Энциклопедия отечественной артиллерии. — Минск: Харвест, 2000. — С. 626. — 1156 с. — ISBN 9-85433-703-0

- ↑ В 1960-х годах и позднее был разработан ряд более современных боеприпасов для семейства пушек Д-10, включающий оперённые подкалиберные снаряды, но данные о комплектовании ими СУ-100 отсутствуют.

- ↑ 17,0 17,1 М. В. Павлов, И. В. Павлов. «Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2008. — № 9. — С. 52.

- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 С. Устьянцев, Д. Колмаков.Т-54/55. — Нижний Тагил: Уралвагонзавод / Медиа-Принт, 2006. — С. 200. — ISBN 5-98485-026-5

- ↑ М. В. Павлов, И. В. Павлов. «Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2008. — № 9. — С. 56.

- ↑ М. В. Павлов, И. В. Павлов. «Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2008. — № 9. — С. 53.

- ↑ 21,0 21,1 М. Барятинский.Самоходные установки на базе Т-34. — С. 26.

- ↑ М. В. Павлов, И. В. Павлов. «Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2008. — № 12. — С. 48.

- ↑ М. В. Павлов, И. В. Павлов. «Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2009. — № 1. — С. 45.

- ↑ 24,0 24,1 А. Г. Солянкин, М. В. Павлов, И. В. Павлов, И. Г. Желтов.Отечественные бронированные машины. XX век. 1941—1945. — Москва: Экспринт, 2005. — С. 102. — ISBN 5-94038-074-3

- ↑ 25,0 25,1 25,2 А. Г. Солянкин и др.Советские средние самоходные артиллерийские установки 1941—1945. — С. 21.

- ↑ 26,0 26,1 А. Г. Солянкин, М. В. Павлов, И. В. Павлов, И. Г. Желтов.Отечественные бронированные машины. XX век. 1941—1945. — Москва: Экспринт, 2005. — С. 316. — ISBN 5-94038-074-3

- ↑ 27,0 27,1 М. Н. Свирин.Самоходки Сталина. История советской САУ 1919—1945. — С. 324.

- ↑ 28,0 28,1 28,2 28,3 М. Б. Барятинский.Самоходки. В одном строю с танками. — С. 64.

- ↑ 29,0 29,1 М. Барятинский.Бронетанковая техника СССР 1939—1945. — Москва: Моделист-конструктор, 1998. — С. 22. — 32 с.

- ↑ 30,0 30,1 М. Барятинский.Самоходные установки на базе Т-34. — С. 27.

- ↑ 31,0 31,1 31,2 31,3 Исаев А. В.Берлин 45-го. Сражение в логове зверя. — Москва: Яуза, Эксмо, 2007. — 720 с.

- ↑ М. Б. Барятинский.Самоходки. В одном строю с танками. — С. 64.

- ↑ 33,0 33,1 33,2 M. Baryatinsky.SU-85/100/122. — Warszawa: Wydawnictwo Militaria, 2005. — ISBN 8-37219-240-5

- ↑ В. Маликов. «Долгожительница» // Техника — молодёжи. — Москва: 1997. — № 10. — С. 45.

- ↑ М. Усов. «От «телетанка» к «танку-роботу»» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2009. — № 4. — С. 7.

- ↑ М. Б. Барятинский.Самоходки. В одном строю с танками. — С. 72.

- ↑ 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 37,5 М. Барятинский.Самоходные установки на базе Т-34. — С. 29.

- ↑ 38,0 38,1 38,2 J. Ledwoch.Polska 1945—1955. — Warszawa: Wydawnictwo Militaria, 2008. — ISBN 978-8-372-19307-0

- ↑ J. Ledwoch.Polska 1945—1955. — Warszawa: Wydawnictwo Militaria, 2008. — ISBN 978-8-372-19307-0

- ↑ 40,0 40,1 40,2 40,3 40,4 М. Б. Барятинский.Самоходки. В одном строю с танками. — С. 73.

- ↑ 41,0 41,1 J. Ledwoch.Bułgaria 1945—1955. — Warszawa: Wydawnictwo Militaria, 2009. — ISBN 978-8-372-19313-1

- ↑ The remains of Albania’s defences (англ.). Jane’s Intelligence Review. Jane's Information Group (1 июля 1995). Проверено 25 сентября 2009.

- ↑ 43,0 43,1 Ground Forces — Serbia (англ.). Global Security. Проверено 25 сентября 2009.

- ↑ 44,0 44,1 44,2 S. J. Zaloga.Tank Battles of the Mid-East Wars. (1) The Wars of 1948—1973. — Tsuen Wan: Concord Publications, 1996. — ISBN 9-62361-612-0

- ↑ S. J. Zaloga.Tank Battles of the Mid-East Wars. (1) The Wars of 1948—1973. — Tsuen Wan: Concord Publications, 1996. — ISBN 9-62361-612-0

- ↑ J. Laffin.Arab Armies of the Middle East Wars. 1948—73. — London: Osprey Publishing, 1982. — ISBN 0-85045-451-4

- ↑ S. Dunstan.The Yom Kippur War 1973 (2). The Sinai. — Oxford: Osprey Publishing, 2003. — ISBN 1-84176-221-0

- ↑ S. Dunstan.The Yom Kippur War 1973 (1). The Golan Heights. — Oxford: Osprey Publishing, 2003. — ISBN 1-84176-220-2

- ↑ Jane’s Sentinel examines the forces in the region (англ.). Jane’s International Security News. Jane's Information Group (13 октября 2000). Проверено 25 сентября 2009.

- ↑ М. Б. Барятинский.Самоходки. В одном строю с танками. — С. 75.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007. — London: Routlege / The International Institute for Strategic Studies, 2007. — ISBN 1-85743-437-4

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ Ввиду закрытости КНДР и высокого уровня секретности, окружающего северокорейские вооружённые силы, доступная в открытых источниках информация о них в значительной степени носит оценочный характер.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ The Military Balance 2007.

- ↑ М. Коломиец, М. Макаров.Самоходная артиллерия Красной армии. — С. 33.

- ↑ 69,0 69,1 М. Коломиец, М. Макаров.Самоходная артиллерия Красной армии. — С. 37.

- ↑ А. Чубачин.Самоходная установка СУ-85. — Москва: БТВ-Книга, 2008. — С. 65. — 96 с.

- ↑ А. Чубачин.Самоходная установка СУ-85. — Москва: БТВ-Книга, 2008. — С. 95. — 96 с.

- ↑ М. Б. Барятинский.Самоходки. В одном строю с танками. — С. 23.

- ↑ С. Устьянцев, Д. Колмаков.Т-54/55. — Нижний Тагил: Уралвагонзавод / Медиа-Принт, 2006. — С. 91. — ISBN 5-98485-026-5

- ↑ М. Б. Барятинский.Самоходки. В одном строю с танками. — С. 76.

- ↑ Модификация орудия Д-10 — Д-10С, установленная на СУ-100 и первая в ряду его танковых модификаций — Д-10Т отличались лишь деталями орудийной люльки, зависевшими от установки в рубке САУ или башне танка, и, как и последующие модификации Д-10Т, были полностью взаимозаменяемы в остальном, включая активно совершенствовавшиеся боеприпасы.

- ↑ 76,0 76,1 М. Барятинский.Самоходные установки на базе Т-34. — С. 13.

- ↑ М. Б. Барятинский.«Королевский Тигр». Последний аргумент Гитлера. — Москва: Яуза, Коллекция, Эксмо, 2008. — С. 49. — 96 с. — ISBN 978-5-699-26648-7

- ↑ А. Б. Широкорад.Энциклопедия отечественной артиллерии. — Минск: Харвест, 2000. — С. 625. — 1156 с. — ISBN 9-85433-703-0

- ↑ М. Б. Барятинский.Средний танк Т-62. — Москва: Моделист-конструктор, 2004. — С. 2. — 32 с.

- ↑ С. Устьянцев, Д. Колмаков.Т-54/55. — Нижний Тагил: Уралвагонзавод / Медиа-Принт, 2006. — С. 120. — ISBN 5-98485-026-5

- ↑ А. Б. Широкорад.Энциклопедия отечественной артиллерии. — Минск: Харвест, 2000. — С. 862. — 1156 с. — ISBN 9-85433-703-0

- ↑ С. Устьянцев, Д. Колмаков.Т-54/55. — Нижний Тагил: Уралвагонзавод / Медиа-Принт, 2006. — С. 132. — ISBN 5-98485-026-5

- ↑ А. Исаев. «В поисках оптимума» // Полигон. — Москва: 2000. — № 2. — С. 9.

- ↑ С. Устьянцев, Д. Колмаков.Т-54/55. — Нижний Тагил: Уралвагонзавод / Медиа-Принт, 2006. — С. 139. — ISBN 5-98485-026-5

- ↑ 85,0 85,1 М. В. Павлов, И. В. Павлов. «Отечественные бронированные машины 1945—1965 гг» // Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. — Москва: 2009. — № 3. — С. 45.

- ↑ 86,0 86,1 86,2 А. Б. Широкорад.Энциклопедия отечественной артиллерии. — Минск: Харвест, 2000. — С. 627. — 1156 с. — ISBN 9-85433-703-0

- ↑ С. Устьянцев, Д. Колмаков.Т-54/55. — Нижний Тагил: Уралвагонзавод / Медиа-Принт, 2006. — С. 149. — ISBN 5-98485-026-5

- ↑ С. Устьянцев, Д. Колмаков.Т-54/55. — Нижний Тагил: Уралвагонзавод / Медиа-Принт, 2006. — С. 159, 175. — ISBN 5-98485-026-5

Ссылки

Источники информации

- Желтов И. и др. Неизвестный Т-34. - М.: ООО Издательский центр "Экспринт", 2001. - 184 с. ISBN 5-94038-013-1

- Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Советские средние самоходные артиллерийские установки 1941-1945 гг. М.: ООО Издательский центр "Экспринт", 2005. - 48 с. ISBN 5-94038-079-4